沢村忠を取り巻く言語環境は「否定」か「美化」しかなかった

芥川賞作家にして政治家としても数々の顕職を飾った石原慎太郎は《STというフェイクによって仕立てられた無敵(?)のチャンピオンがいて大層な人気だった》(『わが人生の時の人々』文春文庫)と容赦なく書いた。

元テレビ東京専務取締役の白石剛達は「僕には片八百長だってわかっていた。当たっていなくても倒れるんだからね」(『ゴング格闘技』2010年12月号)と躊躇なく述べた。

前出のコラムを地方紙に寄稿したスポーツライターは、沢村忠と対戦経験のあるタイ人の自宅に招かれた折、そこで聞き知った真空飛び膝蹴りの内幕を仔細に書き留めている。そして、往年のキックボクシングを次のように結論付けた。

「ショーとしてのキックとスポーツとしてのキック。その頃世の中には“ふたつのキック”が存在していたと言っていい」

このように、数多の記述や証言を目の当たりにした以上、いくら追悼稿とはいえ、格闘技の専門媒体がそのことに触れないのは、はたして本当に正しいのかという逡巡はある。

また、そのことに触れないで、生前の彼の心情まで汲み取れるはずはないという訝しさもある。

筆者自身バンコクまで飛んで、沢村忠と対戦した前出のポンサワン・ソー・サントーンに直接話を聞いている。そこで行われた試合がいかなるものだったか、噂や都市伝説の類ではないことを確信した。

とはいえ、前出の主張に対しては、さしたる異論はなくともいささかの不満はある。「沢村忠こそ功労者」という視点に乏しいことだ。

一方、無条件に褒めそやすことに対しても、筆者は埋めがたい懸隔を感じる。

2001年に刊行された『真空飛び膝蹴りの真実──“キックの鬼”沢村忠伝説』(加部究著/文春ネスコ)では、真剣勝負だった前提で物語を紡いでいる。本作が力作ではあるのは疑いようがないとしても、違和感は残った。

筆者が拙著を上梓した際にも、熱狂的ファンと思しきアカウントから「許せない。すべて真剣勝負だ」といった意見が寄せられた。純粋な夢を壊したことに対して、著者として弁解の余地はない。

ともあれ、沢村忠を取り巻く言語環境は、「否定」か「美化」しかないのである。

筆者が拙著を上梓するにあたって、主人公、野口修と同様に、主要な登場人物である沢村忠の名誉を少しでも回復させたかったのは、通読された読者なら理解されるものと信ずる。

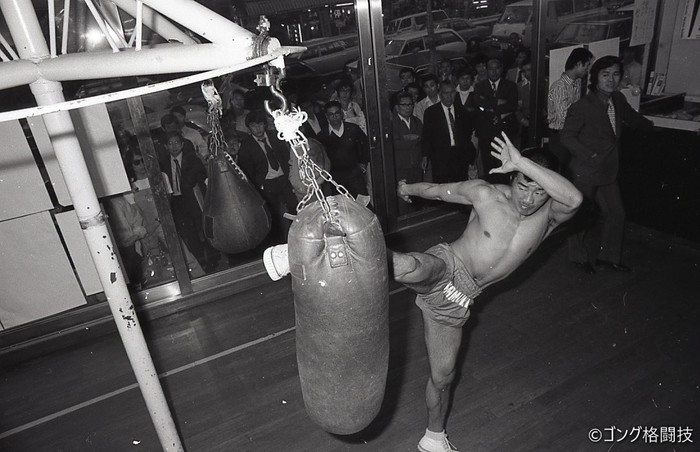

少年時代から抱き続けた俳優の夢を一度は叶えながら、スターの座には届かなかった彼が、キックボクシングという未開の世界の、前例のない表現者として捲土重来を期したことは、あくまでも想像の範疇ではあるが理解できなくもない。

そして、仕掛人たる野口修に対し「この人に付いて行くしかない」の意を強くしただろうことも、大いに納得がいくのである。 程なくして望外の大成功を収め、情況も刻々と変化するに至って、彼の心境にいささかの迷いが生じただろうことは想像に難くない。

自身の存在が大きくなればなるほど、現実との乖離は実直な彼を悩ませ、影を落としたはずだ。心を痛めたかもしれない。そんな彼をどうして責められようか。

しかしである。その一事を全面的に肯定することは出来ずとも、日本の格闘技界に希望の陽光を照らしたのは、まごうことなき事実だった。

「沢村さんに憧れてキックボクシングを始めた」と語った藤原敏男は、外国人で初めてタイ式ボクシングの王者に輝くという揺るぎない偉業を成し遂げた。それもこれも、沢村忠があの活躍を見せていなければ、実現しなかったことになる。

また、沢村忠がいなければ、キックボクシングはおろか、K-1をはじめとする、すべての立ち技格闘技は隆盛を迎えていないはずだ。それどころか、RIZINに代表される総合格闘技のビッグイベントも今の形で行われなかっただろう。これらのことを我々は見落としていないか。

併せて筆者は、前述の「ふたつのキック」には賛同しかねる。野口プロモーションの成功が誘い水となって萌芽した後発の競合団体も、「沢村的世界観」の延長線上に立脚していた時代があったのは、拙著でも詳述したように、隠しようのない事実だからだ。

キックボクシングに二つも三つもない。あるのは「その始まりにおいて沢村忠がいた。だからこそ定着し、今も続いている」という一つの事実のみではないか。(敬称略)